ドールと「そば打ち名人」 (使用編)

―いよいよ、そばを打ってもらいますが、そばができるまでの工程はご存知ですか?

実は、あまりよく分かっていません。

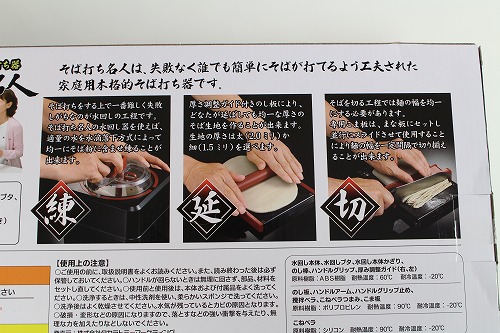

―そばは、順番に「水回し」「くくり」「のし」「切り」「ゆで」の5つの工程を経て完成します。「そば打ち名人」は、「水回し」「のし」「切り」の3つの工程をサポートします。

―5つの工程の中で最も難しいのが、粉と水を混ぜ合わせる「水回し」で、この「水回し」を誰でも簡単に行えるように開発されたのが、こちらの「水回し器」です。

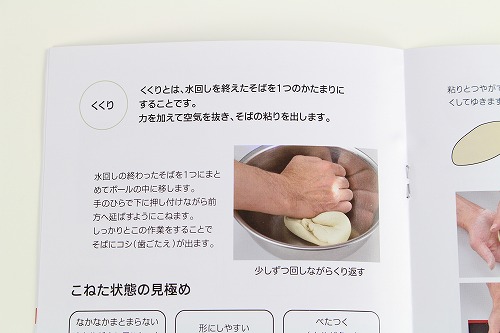

―「くくり」とは、水回しを終えたそばを1つのかたまりにすることで、力を加えて空気を抜き、そばの粘りを出します。一見、難しそうに思えますが、水回しを完璧に終えていれば、誰でも簡単にできます。

―「のし」とは、そばを平たく延ばすことで、延ばした後、包丁で「切り」、「ゆで」て盛り付けます。

―説明は以上です。それでは、「水回し」を行いましょう。先ほど用意したそば粉と中力粉を本体に入れてください。

分かりました。

―フタとハンドルを取り付け、30~40回程度回してください。

―ここで、100㏄の水のうち80㏄をフタの注ぎ口に入れ、素早くハンドルを回してください。1秒間に2~3回転程度の速度で、水が無くなっても、さらに20~30回程度回してください。

グルグルグルグルグルコサミン~

―5ミリ程度の「ダマ」ができるまで、残りの水を5㏄ずつ加えていきます。

90㏄で、こんな感じになりました。

―それくらいでいいでしょう。

グルグルグルグルグルコサミン世田谷育ちのグルコサミン~

―徐々にハンドルが重くなり、回しにくくなりますが、ダマが1~2センチ程度になるまで回し続けます。

こんな感じになりましたけど…

―それでいいのです。上出来です。

―では、ボールに移し「くくり」をしましょう。手のひらで下に押し付けながら前方へ延ばすようにこねます。

―粘りとつやがでてきたら、回しながら重ねていきます。重ねることで「へそ」ができます。

―最後は「へそ」を下に押し付け無くしてしまいます。これで、生地の完成です。

―この生地は2人前なので2つに分け、1つはラップに包んで乾かないようにしておきましょう。

―次は「のし」です。のし板を用意し、そば粉を振ります。厚さ調節ガイドは「太」に設定しましょうか。

―最初は手で平らにします。なるべく四角くなるようにしましょう。

こんな感じになってしまいました。

―まぁ、仕方ありませんね。両サイドを切って四角くしましょう。それを三つ折りにして、まな板に90度回転して置いてください。

―厚さ調節ガイドを外し、こま板をセットし、そばを「切り」ます。

―切る幅は1.5~2ミリ位で、包丁を傾け、こま板をずらしながら切っていきます。

意外と難しいですね。

―最後のそばを「ゆで」る作業はこちらで行いますので、沙織さんは試食テーブルに移動してください。

分かりました。